「♪ あし~た は~まべ~を さま~よ~えば~ ♪ 」

日本を代表する愛唱歌として長く歌いつがれている『浜辺の歌』。

皆さんも、一度は、歌ったことがあるでしょう。

作られたのは、何と、大正時代の1916(大正5)年です。

100年以上も前に作られた、

軽やかでなめらかな美しいメロディは、今なお多くの人々に親しまれています。

『浜辺の歌』のメロディが、

聴く人の心に心地良く染み込むわけは、どこにあるのでしょうか。

曲が作られた背景や内容を知ることで、歌の表現に活かしましょう。

🎼学校音楽の教材として

第二次世界大戦が1945(昭和20)年に終結し、

戦後、音楽も含めた日本の学校教育の、質の向上が求められている中で、

『浜辺の歌』は、

1947(昭和22)年に、中学校の音楽教科書に掲載され、

1977(昭和52)年には、

中学校学習指導要綱において、「夏の思い出」「早春賦」と並んで、

2年生の【共通教材】に指定されました。

以来、平成の時代に至るまで、教科書に掲載され続け、

日本の情緒あふれる風景や、

日本人の心情を学ぶ良質な教材として、

少年少女の情操教育の役割を、担い続けました。

▼【共通教材】の目的は

日本の文化を継承し、世代を超えて同じ歌を共有し歌い継ぐこと。

🎼【日本の歌百選】に認定

国民全体に広く浸透し、深く愛されてきた『浜辺の歌』は、

日本を代表する歌として、

2006年に【日本の歌百選】に選ばれています。

▼【日本の歌百選】とは

2006年に、文化庁と日本PTA全国協議会が、

親子で長く歌い継いでほしい抒情歌・愛唱歌を、101曲選んだもの。

「100」ではなく「101」曲なのは、

選考の結果、どうしてもしぼり切れなかったため。

🎼【日本の歌シリーズ郵便切手】発行

『浜辺の歌』は、1979(昭和54)年から9回に渡って発行された

【日本の歌シリーズ郵便切手(全18曲)】に選ばれています。

▼【日本の歌シリーズ郵便切手】とは

「このシリーズは、日本人の心の歌として、

古くから多くの人に歌い継がれてきた歌の中から18曲を選び、

これらの歌の持つイメージを絵に表現し、

我が国 初の音楽切手として発行するものです。

・・・・・

選曲に当たっては、小学校及び中学校の新学習指導要綱の

共通教材とされている26曲の中から、各2学年2曲ずつ18曲を選びました。

・・・・・」

郵政省発行:「日本の歌シリーズ切手スタンプ帳」より

🎼『浜辺の歌』原詩の作詞者

『浜辺の歌』原詩の作詞者は、

林 古渓(はやし こけい)

1875(明治8)年 – 1947(昭和22)年

歌人、作詞家、教育者(立教大学教授)です。

🎼『浜辺の歌』原詩はひらがな表記

林 古渓 作詞『浜辺の歌』の原詩は、

1913(大正2)年、

東京音楽学校(現在の東京藝術大学)学友会が発行する、

雑誌『音楽』に発表されました。

実は、原詩の題名は、『浜辺の歌』ではなく、

『はまべ』です。

詩は、全3節ありますが、

その中で、漢字で表記されている言葉は、わずかに単語2つで、

他は全て、ひらがなで書かれています。

🎹ひらがな表記のわけ

林 古渓が、2語の他は全て、

ひらがな表記にしたわけは何でしょうか。

ひらがなの特徴から考えてみましょう。

▼ひらがなの特徴

特徴①

視覚的に、丸く優しい表現となり、親しみやすい。

特徴②

平安時代に発展した日本独自の文字であり、

日本特有の情緒的な心情表現を的確に表現することができた。

日本独自の文字【ひらがな】がまだなかった時代は、

中国から伝来した漢字のみを用いていたが、

漢字だけでは、日本語の意味の全てを正確に表すことができなかったため、

ひらがなの前身【万葉仮名】が作られ、さらに【ひらがな】に発展した。

ひらがなの特徴①②から、

古渓は、より【日本的なイメージ】を強調するために、

ひらがな表記にしたのではないでしょうか。

『浜辺の歌』の作曲者は、

原詩を尊重し、『はまべ』を題名として作曲しています。

※作曲者については後述します。

それにもかかわらず、

1918(大正7)年、出版された楽譜の題名は、

『浜辺の歌』に改題されており、

歌詞の多くは、ひらがなではなく、漢字表記に変えられていました。

当時は、著作権などの作者の権利が曖昧な時代で、

出版社側が、ひらがなと漢字を合わせた一般的な文の方が読みやすい、

と判断し、古渓の許可なく、変えてしまったのです。

🎼『浜辺の歌』原詩の意味&解説

🎹『浜辺の歌』知られざる第3節にこそ意味がある

1947年(昭和22年)に、

『浜辺の歌』が中学校の音楽教科書に掲載された際にもまた、

作詞者 林 古渓の意向ではないことが、行われています。

それは、第3節は、中学生には難しい内容だと判断されたため、

教科書には、第2節までの掲載となったことです。

そのため、一般的には、

第3節が存在することが、広く知られていません。

ですが、

掲載されなかった第3節の歌詞にこそ、

『浜辺の歌』の重要な意味が書かれているのです。

🎹『浜辺の歌』原詩&意味:第1、2節

まず、第1、2節では、

何について書かれているのか、

原詩『はまべ』の言葉の意味を確認しながら、みていきましょう。

原詩『はまべ』

①

あした はまべを さまよへば、

むかしの ことぞ しのばるる。

かぜの おとよ、くもの さまよ。

よするなみも かひの いろも。

②

ゆふべ はまべを もとおれば、

むかしの ひとぞ しのばるる。

よする なみよ、かへす なみよ。

つきのいろも ほしの かげも。

①

あした・・朝 「明日」ではありません。

しのばるる・・懐かしく思い出す

かひ・・貝

②

ゆふべ・・夕方

もとおれば・・散策する、徘徊する

①

朝の浜辺をあてもなく歩いていると、

昔のことが懐かしく思い出される。

風の音、雲の様子、

寄せる波、貝の色からも。

②

夕べの浜辺をふらりと散歩していると、

昔の人が懐かしく思い出される。

寄せる波、返す波、

月の色、星の光からも。

第1、2節だけを読むと、

《 浜辺をゆるりと散策し、美しい自然に触れて、

心穏やかに、昔の思い出や昔の友人を懐かしく思い出している 》

ように感じられます。

🎹『浜辺の歌』原詩&意味:知られざる第3節

では、

教科書に掲載される際に、省かれてしまった第3節には、

いったい何が書かれているのでしょうか。

同じように、言葉の意味を確認しながら、みていきましょう。

③

はやち たちまち なみを ふき、

赤裳の すそぞ ぬれもひぢし。

やみし われは すでにいえて、

はまべの眞砂(まさご) まなご いまは。

はやち・・疾風(はやて)急に激しく吹く風

赤裳(あかも)・・女性用の赤い着物

眞砂(まさご)・・白いさらさらの砂

まなご・・愛する女性もしくは子ども

急に強い風が吹いて 大きな波がたち、

着物の裾が すっかり濡れてしまった。

病んでいた私は もう癒えて、

きれいな砂の上、愛するあなたは今は。

このままでは、意味がわかりにくいですね。

〈行間部分〉を付け足して、意味がつながるように、意訳してみます。

⇩

急に強い風が吹いて 大きな波がたち、

〈あなたの〉着物の裾が すっかり濡れてしまった。

〈それからあなたは去ってしまった。〉

※時間的経過があったと推測されます。

病んでいた私は もう癒えて、

きれいな砂の上〈を歩いているとあなたが思い出される〉、

愛するあなたは、今は〈もういない〉。

▼【今は〈もういない〉】と意訳する理由は

【しのばるる】が使われているからです。

意味は、

【遠く離れた人、亡くなった人、過去の出来事を懐かしく思い出す】なので、

今は、側にはいないのです。

第3節で、

《 愛するあなたは、今は〈もういない〉。》

と書かれていることにより、

第1、2節の意味も大きく変わってきます。

ただ単に、

《 浜辺をゆるりと散策し、美しい自然に触れて、

心穏やかに、昔の思い出や昔の友人を懐かしく思い出している 》

のではないことがわかります。

第1、2節の

【今はもういなくなってしまった過去に愛した大切な人】

【今はもういない愛する人との大切な思い出】

を歌っていることがわかります。

そして、

【今はいない愛する人との大切な思い出】のひとつが、

第3節に書かれている、

【急に強い風が吹いて 大きな波がたち、

あなたの着物の裾が すっかり濡れてしまった。】

であり、

第1、2節で書かれている歌詞の意味は、

《 昔、愛するあなたと一緒に歩いた、思い出深い浜辺を、

今、ひとりであてもなくさまよい歩いていると、

あなたとの大切な思い出を懐かしく思い出します。》

と、なるのです。

🎹『浜辺の歌』原詩は日本の文化そのものを表している

原詩『はまべ』は、

林 古渓の故郷、神奈川県藤沢市の辻堂東海岸を思い浮かべながら、

書かれたと言われています。

※辻堂駅の発車メロディに採用されました。(2016年~)

原詩『はまべ』が表しているのは、

人が、時代を超えて普遍的に持つ心情です。

その心情とは、

《 生まれ育った故郷への愛着や旅愁 》

《 過ぎ去った過去に対する憂いや懐かしさ 》

《 失った愛する人を、いつまでも切なく思い慕う気持ち 》

です。さらに、この心情は、

①

風の音、雲の様子、寄せる波、貝の色からも

②

寄せる波、返す波、月の色、星の光からも

と、歌詞に書かれているように、

様々な自然に触れると同時に呼び起こされています。

これは、

《 情緒あふれる美しい自然との調和、

移り行く不完全なものの中にある、美や儚さ(はかなさ)への共感 》

など、日本人特有の美意識といわれる心情を表しています。

原詩『はまべ』は、

《 日本人の心の文化そのもの 》

を表しているのです。

🎼『浜辺の歌』作曲者について

『浜辺の歌』作曲者は、

成田為三(なりたためぞう)

1893(明治26)-1945(昭和20)年

作曲家、教育者(現在の国立音楽大学教授)です。

🎹『浜辺の歌』はデビュー作にして代表作

1916(大正5)年

東京音楽学校(現在の東京藝術大学)在学中に、

古渓の原詩『はまべ』に曲を付け、

1918(大正7)年

音楽出版社が『浜辺の歌』と改題して出版。

これがデビュー作となりました。

1918(大正7)年

《 芸術性の高い文学・音楽を子供たちに届ける 》

という理念のもとに刊行された、

児童のための雑誌『赤い鳥』の専属作曲家となり、

多くの童謡を作曲しました。

『赤い鳥』刊行以前は、

歌唱曲であっても、詩だけが掲載され、楽譜部分は省かれていました。

『浜辺の歌』は、『赤い鳥』の理念のもと、

楽譜付きで掲載された、初の歌唱曲となりました。

▼児童のための雑誌『赤い鳥』とは

1918(大正7)年、

鈴木三重吉

(1882(明治15)-1936(昭和11)小説家・児童文学者)

が創刊した童話と童謡の児童雑誌。

芸術性豊かな童話や童謡が掲載され、

日本の近代児童文学が飛躍的に発展しました。

また、【童謡】という言葉が、日本で初めて使われ、

童謡の普及にも大きく貢献しました。

『赤い鳥』創刊日の7月1日は、【童謡の日】に制定されています。

参加した主な芸術家

芥川龍之介、北原白秋・山田耕作など、当時の代表的な作家・音楽家が参加した。

以来、100年以上もの間、

歌い続けられている名歌『浜辺の歌』は、

為三のデビュー作にして、代表作となりました。

🎹西洋音楽を日本に広めた成田為三

♬音楽理論に長けた本格的な作曲家

成田為三は、1922(大正11)年 28歳の時に、

4年間ベルリンに留学し、

和声学、対位法、作曲法、ピアノ、指揮法を習得しました。

帰国後は、

東京高等音楽院(現国立音楽大学)などで教師をしながら、

歌曲、管弦楽曲、ピアノ曲などを作曲しました。

その数は、300曲あまりにもなります。

ドイツで習得した【対位法】は、

当時の日本では、先進的な作曲論でした。

成田為三は、

〈西洋音楽を日本に広めたい〉

という熱意を持って、作曲に取り組み、

作曲の他、『対位法』『和声学』などの著作も手がけるなど、

音楽理論に長けた本格的な作曲家でした。

ですが、

1945(昭和20)年の東京大空襲で、

管弦楽やピアノ曲の楽譜の多くが失われてしまい、

歌曲や童謡の作曲家として知られるにとどまっていました。

その後、弟子たちによる研究が進められ、

現在では、為三が、日本の音楽史に果たした役割の大きさが、再確認されつつあります。

🎼『浜辺の歌』は日本の音楽史上、重要な歌曲

為三は、『浜辺の歌』を、

【唱歌】という教育のための規範曲から離れ、

より自由な発想で作曲しました。

西洋の音楽を積極的に取り入れながらも、

日本人の繊細な情感を歌う、芸術性の高い歌曲を作り上げたのです。

🎹大正ロマンの風潮にのって

為三が活躍した大正時代(1912-1926年)は、

【大正ロマン】と呼ばれる新しい文化が生まれた時代です。

▼大正ロマンとは

特徴①和洋折衷

西洋文化が広がる中、日本の伝統的な美意識も尊重され、

和と洋が融合した新しいスタイルが生まれた。

特徴②ロマン主義

個人の感情や個性を尊重する芸術作品が積極的に作られた。

特徴③自由主義

大正デモクラシー(自由を重視することを主張した社会運動)による

自由なテーマ、価値観の作品が作られた。

大正ロマンに活躍した代表的な芸術家

竹久夢二・与謝野晶子・谷崎潤一郎・芥川龍之介・山田耕作

和洋折衷の新しい文化が花開く【大正ロマン】の風潮にのって、

為三のデビュー作『浜辺の歌』は、

発表当時から大きな話題作となり、

現在では、

《 新しい時代を切り拓いた歌曲 》

として、日本音楽史の上で、重要な歌曲と言われています。

🎼『浜辺の歌』特徴&解説

では、為三は、

『浜辺の歌』に、西洋音楽の要素をどのように取り入れたのか、

歌曲としての魅力をみていきましょう。

🎹『浜辺の歌』はヨーロッパ由来の6/8拍子

『浜辺の歌』の最大の特徴は、

6/8拍子で作られていることです。

日本の唱歌・童謡や、現代のJポップに至るまでも、歌唱曲は、

4/4拍子の曲が圧倒的に多くなっています。

4拍子が、日本古来のリズムだからです。

6/8拍子は、ヨーロッパ由来のリズムであり、

ヨーロッパの伝統音楽、ダンス音楽に広く用いられています。

※詳しく知りたい方は、

ブログ記事「『カントリーロード』で聴き比べ、日本語と英語のリズム感の違い:歌のレッスン」

をご覧ください。

今回の記事の終わりにリンクがあります。

▼6/8拍子とは

1小節に8分音符が6つあり、

それが、3 + 3 の2つの3連符が組み合わさったようなリズム感になる。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ = ♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪

特徴①

8分音符の細かい動きで、流れるような感じを表すことができる。

特徴②

大きくは2つのまとまりに聞こえるため、

8分音符の細かい動きにも関わらず、不思議にゆったりとした印象になる。

{ 1 } { 2 }

♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪

⇩

特徴①②ともに、

『波』を表すリズムとして、最適です。

歌のメロディー、ピアノ伴奏のどちらにも、

寄せては返す波の動きが、優美になめらかに表現されていて、

耳に心地よく余韻を残します。

🎹ウィーン発祥のウィンナワルツ風に

為三は、『浜辺の歌』を、

19世紀のウィーンで流行し、その後、世界的に広まった

【ウィンナワルツ】を参考にして作曲しました。

▼ウィンナワルツとは

ヨハン・シュトラウス1世が発展させ、

息子の2世が完成させた。

2世はウインナワルツの黄金時代を築き、【ワルツ王】と呼ばれる。

特徴①

3/4または3/8拍子

3拍子が均等ではなく、2拍目をやや早めにずらして演奏することで、

独特の軽快な流動感を生む。

特徴②

リズム・和声などの構成が、ある程度の決まりの上に作曲される。

⇩

聴く人に安心感を与え、

特定の層だけではなく、広く一般的に受け入れられる大衆的な娯楽性を備えている。

代表曲

『美しく青きドナウ』『皇帝円舞曲』『ウィーンの森の物語』『南国のばら』など

ウインナワルツの要素を取り入れて作曲された『浜辺の歌』は、

優雅で軽快、躍動感にあふれつつも、

不思議と穏やかで落ち着いた心地良さが感じられるメロディです。

※ウインナワルツを参考にしながらも、

基本である3/4または3/8拍子ではなく、6/8拍子で作曲したわけ

3拍子は、日本人にとって馴染みがないため、

{ 1 } { 2 }

♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪

3拍子が2つ繰り返されて、大きく2拍子に聞こえる6/8拍子を用い、

日本人に馴染みやすくしたと考えられます。

🎼『浜辺の歌』は《見事なまでに和と洋が調和》した歌曲

『浜辺の歌』は、

人が、時代を超えて普遍的に持つ、

《 故郷への愛着・過去に対する憂いや懐かしさ・大切な人を思い慕う気持ち 》

を、様々な自然描写を通して、

日本人特有の美意識といわれる、

《 日本的心情:

情緒あふれる美しい自然との調和、

移り行く不完全なものの中にある美や、儚さ(はかなさ)への共感 》

を呼び起こす詩と、

西洋発祥の ウィンナワルツの要素を取り入れ、

《 ヨハン・シュトラウス的:

優美で躍動感あふれつつも穏やかでなめらかな 》メロディが、

《 寄せては返す波 》となって、さらに深く心に染みわたり、

いつまでも心地良い余韻となって穏やかに優しく心に響く、

《 見事なまでに、和と洋が調和 》した、

《 新しい時代の象徴となった楽曲 》

なのです。

歌 / 野々村綾乃

♬ 知られざる第3節も録画されているので、是非、お聴きください。

🎼『浜辺の歌』をご一緒に歌いませんか

『浜辺の歌』を、当教室の声楽のレッスンで歌いませんか。

ご一緒に、心地良く豊かな時間を過ごしましょう!

※日本人のリズム感について、詳しく知りたい方は、

こちらのブログ記事「『カントリーロード』で聴き比べ、日本語と英語のリズム感の違い:歌のレッスン」

を、是非、ご覧ください。

🎼~音楽資料紹介~

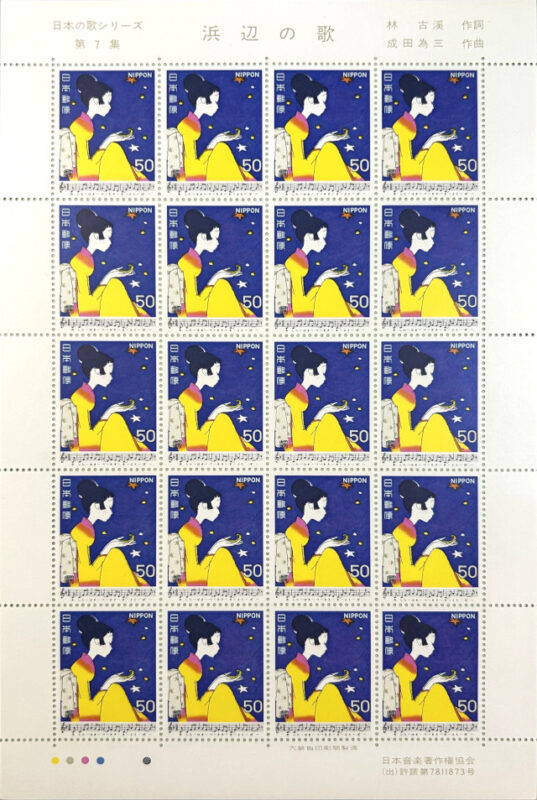

🎹自筆譜ファクシミリ版:ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』

成田為三が『浜辺の歌』の作曲に参考にしたウインナワルツのうち、

世界的に最も有名な曲、

ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』(ピアノ版)

についての資料をご紹介させていただきます。

自筆譜ファクシミリ版

ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』(ピアノ版)

※シュトラウス一家と親交、その出版に成功。

梅谷音楽学院~展示資料より

▼ヨハン・シュトラウス2世

(1825-1899年 オーストリア 作曲家・指揮者)

父であるヨハン・シュトラウス1世が作った、

ウインナワルツの基盤を受け継ぎ、その黄金時代を築きあげました。

【ワルツ王】として世界的に有名で、

特にウィーンでは、「もうひとりの皇帝」とまで呼ばれ、崇められています。

華やかで明るい曲想、優美なメロディが特徴。

ヨハン・シュトラウス2世作曲の3大ワルツ

『美しく青きドナウ』『皇帝円舞曲』『ウィーンの森の物語』

▼『美しく青きドナウ』

1867年 ヨハン・シュトラウス2世作曲。

ウインナワルツの代名詞と言われ、オーストリアの第2の国歌として愛されています。

▼ファクシミリ版とは

歴史的価値を持つ自筆譜や初版楽譜などを、

正確・忠実に複写・複製して再現し、出版された版。

今回のコラムにお付き合いいただきありがとうございました。

次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も

よろしくお願いいたします。

梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪