『スティング』(1973年 アメリカ)という洋画をご存じですか。

その年のアカデミー賞最多7部門を受賞した映画です。

この映画の主題歌に使われている曲が

『エンターテイナー』( スコット・ジョプリン 1902 年 作曲)です。

聴いていると、ウキウキワクワクしてきて、

思わず踊りだしたくなるような曲です。

この『エンターテイナー』を、

シニアクラスのピアノ科でレッスンしました。

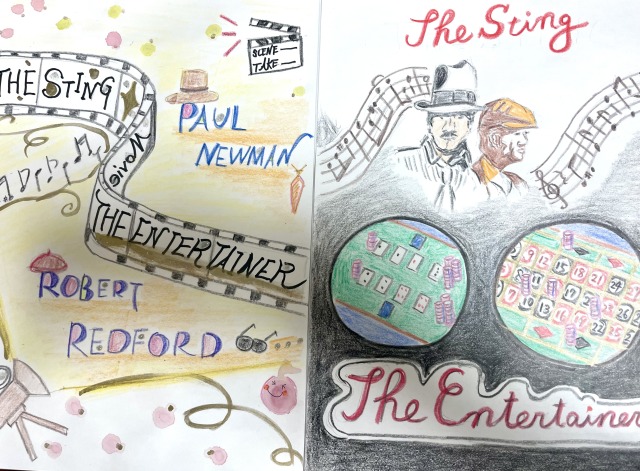

上の絵画作品は、

今回、レッスンを受けた生徒さんと、生徒さんのご主人さまが、

曲の表紙に描いて見せてくださった絵です。

2枚合わせて見事に、

映画『スティング』の情景がよみがえってくるとってもステキな絵なので、

今回のコラムに掲載させていただきました。

🎼『エンターテイナー』のピアノレッスンで大切なこと

レッスンでは、生徒さんが、

ウキウキワクワクとしたこの曲の魅力を感じとること、

そして、その魅力を表現できるようになることを目標に、進めました。

何より大切なのは、

生徒さんが、笑顔で、

『エンターテイナー』のリズムに合わせて、

踊りだしてしまうくらいに楽しんで弾けるようになることです。

作曲者 スコット・ジョプリン Scott Joplin 自身の演奏です。是非、お聴きください。

では、『エンターテイナー』を聴いていると、

踊りだしたくなるくらいに、

ウキウキワクワクしてくるのは、なぜなのでしょうか。

今回のコラムでは、

その魅力を探り、そして感じ取り、演奏に生かせるようにしていきます。

カギとなるのが、シンコペーションのリズムです。

🎼『エンターテイナー』が主題歌の『スティング』って、どんな映画?

『エンターテイナー』の魅力についてお話する前に、

この曲が主題歌に使われた映画『スティング』について、ご紹介します。

映画『スティング』(1973年 アメリカ)は、

1930年代のシカゴを舞台に、

若き詐欺師が、伝説の賭博師と組んで、

仲間の敵討ちのために大掛かりな詐欺を企てます。

その一世一代の大勝負、勝つか?負けるか?というストーリーです。

この映画のテーマは、

「お金のためではなく、お金よりも大切にしている詐欺師のプライドと友情のために勝負をする」です。

コメディ仕立てでおしゃれな雰囲気に制作されており、

騙し騙され、どんでん返しのストーリー展開が小気味よく、ラストは、、、痛快!で、

新鮮な心地よさの余韻が残り、気軽に愉快に楽しめる映画です。

若き詐欺師をロバートレッドフォード、

伝説の賭博師をポール・ニューマンの

名俳優たちによるイキ(粋)で爽快なコンビがカッコイイ!

その年のアカデミー賞最多7部門を受賞した名作なので、

ご興味のある方は、一度、お楽しみください。

🎼主題歌『エンターテイナー』は、どんな曲?

♪ 映画の雰囲気ピッタリ!の 爽快 痛快 愉快 おしゃれでイキ(粋)な曲

映画『スティング』の大ヒットを受けて、

映画の、爽快 痛快 愉快 おしゃれでイキ(粋)な雰囲気にピッタリ!の

主題歌である『エンターテイナー』も爆発的人気曲となりました。

日本でも一般的によく知られている曲で、

映画を見ていなくても、

「メロディーは、どこかで聞いたことがある!」という人が多いのではないでしょうか。

♪ アメリカレコード協会の「世紀の歌」で第10位

▼世紀の歌とは

「アメリカ合衆国の音楽や文化の伝統に対するより良い理解を推し広める」ことを

目的として歴史的重要性という観点から選定された楽曲

♪ ピアノのためのラグタイム曲

『エンターテイナー』は、映画『スティング』のために作られたのではありません。

スコット・ジョプリン(1867-1917 アメリカ 作曲家)が、

ピアノのためのラグタイム曲として作曲しました。(1902年)

▼ラグタイムとは

19世紀末~20世紀始めにアメリカを中心として流行した音楽。

シンコペーションを多く用いたリズム構成が主体。

黒人のダンス音楽から発生し、

後に、ジャズに発展していくが、

クラシック音楽と同様に即興性はなく、

作曲も演奏も正確な楽譜により行われる。

映画の主題歌に選ばれたことで、

ジョプリンの死後60年たって、再び脚光を浴びることになったのです。

🎼ラグタイム曲の最大の特徴は、シンコペーションのリズムです!

『エンターテイナー』は、始めから終わりまで

シンコペーションを主体としたリズム構成で作曲されているので、

次々と現われるシンコペーションの連続で、

思わず踊りだしそうな程の躍動感にあふれています!

シンコペーションのリズムの連続=踊りだしたくなる躍動感

ではなぜ、シンコペーションのリズムの連続が、大きな躍動感が生むのか、

その理由について、説明します。

🎼シンコペーションとは、どんなリズム?

ラグタイムの最大の特徴である、

シンコペーションとは、どんなリズムなのでしょうか。

☆ 要点だけの簡単な説明 ☆

シンコペーションとは、 強拍と弱拍の本来の位置を意図的に変える、ということです。

メロディーには、強拍と弱拍があり、

拍子によってその位置が決まっていますが、

意図的に、その位置を通常とは違う位置に変えること。

つまり、本来のアクセントとは違う場所にアクセントを置くこと。

これにより、本来は、弱拍にあたる音が強調されることになります。

いくつかの方法があるのですが、ひとつひとつ説明していくと、

かなりのスペースを取ってしまうので、

今回は、ひとつの方法のみ、例を出して説明します。

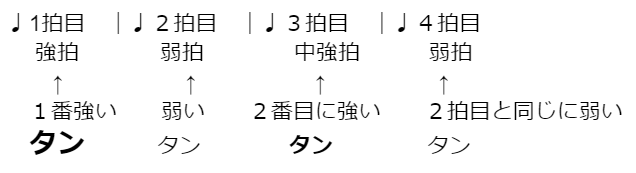

例:

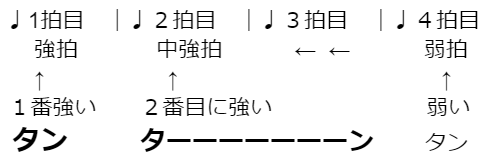

●4/4拍子:通常の場合のアクセント

●4/4拍子:シンコペーションの場合のアクセント

※ここでは、2拍目を同音で伸ばし、2拍目と3拍目をつなげる方法をとります。

上の例では、2拍目を伸ばすことで、3拍目がこの中に入ったため、

3拍目の中強拍の役割が、ひとつ前にずれ込み、2拍目が中強拍の役割となります。

伸ばしている音なので、

むしろ1拍目と同じか、それ以上に強調されて耳に入ってきます。

つまり、シンコペーションとは、

私たちが認識している拍の流れが、前や後ろにズレる感覚です。

▼ラグタイムの「ラグ(Rag)」は、「ズレる、不正確」という意味です。 19世紀後半、リズムを崩して曲を演奏することを、「ラギング(Ragging)」 と呼んでいました。

🎼シンコペーションがもたらす効果

メロディーが始めから終わりまで、

一貫して変わらず通常のリズムカウントで流れていくと、

曲は安定していて落ち着いた運びになります。

ですが、変化がないということは、単調で退屈にも感じますね。

そこで、シンコペーションを使って、拍の強弱の位置を変えると、

リズム運びの予測が裏切られて、

「!!!」という気持ちの高ぶりが起こります。

曲に緊張感が生まれメロディーが引き締まり、

前へ前へと流れるエネルギーに変わります。

それが、踊りだしたくなる躍動感であふれ、

ウキウキワクワク、ドキドキした気持ちになるのです。

🎼シンコペーションのリズムを楽しみましょう!

音楽を活性化させるエネルギーを持つシンコペーション。

シンコペーションを活かした演奏ができれば、

曲にもたらされる効果は絶大で、

圧倒的な躍動感や緊張感、高揚感をともないます。

そんな楽しい曲『エンターテイナー』を、

当教室で、ご一緒に弾いてみませんか?

シンコペーションのリズムで、

ウキウキワクワクドキドキ!を味わいながら、演奏しましょう!

心がおおきく飛び跳ねて、感動がもたらされます!

今回のコラムにも付き合いいただき、ありがとうございました。

次回は、引き続き、

シンコペーションを効果的に用いて作曲された

クラシック音楽の名曲をご紹介しています。

ご興味のある方は、是非、ご覧ください。

次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』もよろしくお願いします。

梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪