クラシック音楽のバロック時代を代表する作曲家 ヘンデル作曲の

イタリア歌曲『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』は、

世界的に愛され歌われる、イタリア歌曲の名曲です。

シンプルなメロディは、甘美で厳か、

神聖さを湛(たた)えた格調高い歌曲です。

一般的にも広く知られ、耳にしたことがある人も多いでしょう。

当音楽学院の声楽クラスでも、レッスンしています。

美しく深みのあるメロディが、

人々の心に感銘を与えるイタリア歌曲の名曲

ヘンデルの『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』。

この曲が作曲された背景や内容を理解することで、

歌の表現に活かしましょう。

🎼バロック音楽の代表的作曲家 ヘンデル

まず、『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』の作曲者、

ヘンデルについて、みていきましょう。

🎹「音楽の母」ヘンデル

『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』の作曲者

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、

1685年、ドイツで生まれました(1685-1759)。

クラシック音楽バロック時代

(17-18世紀半ば頃)の代表的作曲家として、広く世界で著名です。

同じバロック時代に活躍した名高い作曲家といえば、

バッハ(J.S.バッハ)です。

共に、バロック時代の大作曲家であるヘンデルとバッハは、

同じドイツで、同じ年に生まれています。

バッハ(J.S.バッハ)が、

クラシック音楽の基礎を形作った偉大な作曲家として、「音楽の父」と呼ばれるのに対し、

ヘンデルは、「音楽の母」と呼ばれています。

後のクラシック音楽史に、

重要な影響を与えることになった両者ですが、バッハとヘンデルが、

それぞれたどった音楽人生、追求した音楽が、

対照的であったことから、

「父」と「母」に呼び分けられています。

🎼ヘンデルのグローバル音楽人生

意外にも、当時のクラシック音楽界では、

ヘンデルは、バッハよりも圧倒的な人気がありました。

創作した曲が次々とヒットし、演奏会を成功させ、

バロック時代のスターとして活躍しました。

同じ1685年に、同じドイツで生まれながら、

両者がたどった音楽人生は、全く異なっています。

バッハは、生涯をドイツで送り、

宮廷や教会に仕える音楽家として作曲をしました。

対位法や和声法などの研究を重ねて、

クラシック音楽の基礎を築き上げましたが、

高い評価を得たのは、

バッハが亡くなってから、特に19世紀になってからです。

それに対し、「音楽の母」と呼ばれるヘンデルが、

どのような道をたどって、どのような音楽を作ったのか、

代表作とともに、みていきましょう。

♫ ドイツで始まった ヘンデルの音楽人生

ドイツで、聖堂のオルガニストとして、

音楽家の道を歩み始めました。

オペラ劇場のバイオリン奏者を経て、オペラなどの創作を行うようになります。

1705年(20歳)

最初のオペラ『アルミーラ』上演。

20回以上、上演される人気作となり、一躍、注目を浴びます。

♫ イタリアに渡りオペラを学ぶ

1706-1710年(21-25歳)

イタリアの大公から請われてイタリアに渡り、4年間にわたり滞在、

オペラの本場イタリアで研鑽を積みます。

1709年(24歳)

オペラ『アグリッピーナ』上演。

初演から27回連続公演され、当時、前例のない大成功を収めました。

♫ 故郷ドイツに戻るも・・

1710年(25歳)

ドイツに帰国し、宮廷楽長に就任しますが、1年後にイギリスへ向かいます。

♫ イギリスで大成功、帰化

1711-1759年(26-74歳)

当時、経済が発展し、音楽・演劇が盛んだったイギリスへ渡りました。

1711年(26歳)

オペラ『リナルド』上演。

イギリスで初演されたヘンデル作曲のオペラの第1作目。

大絶賛され、この年に15回上演されました。

1717年(32歳)

組曲『水上の音楽』

英国王の舟遊びの催しのために作曲。

テムズ川で、50人ものオーケストラを、いくつかの船上に分けてのせ、演奏しました。

1719年(34歳)

王立音楽アカデミーの音楽監督に就任。

1724年(39歳)

イギリスに帰化。

1741年(56歳)

オラトリオ『メサイア』上演、

オラトリオの最高傑作、と絶大な賞賛を浴びました。

1749年(64歳)

組曲『王宮の花火の音楽』

オーストリア継承戦争終結の記念祝典のために作曲。

1759年(74歳)

74歳で亡くなるまでイギリスで音楽人生を送り、

英国 ウエストミンスター寺院に埋葬される。

🎹【ジョージ・フレデリック・ハンデル】として

【ジョージ・フレデリック・ハンデル】

という名前を耳にしたことはあるでしょうか。

ヘンデルは、イギリスに帰化した1724年(39歳)以降、

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルではなく、

【ジョージ・フレデリック・ハンデル】と名のります。

生涯の⅔の歳月を、イギリスで過ごしたヘンデルは、

イギリスの国民的作曲家として名声を得て、

さらに、公演事業に携わる音楽監督・興行主としても、大成功をおさめました。

故郷ドイツにとどまらず、

自身の実力や独自性を発揮できる地を求めて、

ヨーロッパの各都市に目を向け、活動拠点を移しながら、

幅広く活躍するグローバルな音楽人生を送ったのです。

ヘンデルとバッハは、

ともにバロック時代を代表する大作曲家ですが、

それぞれの音楽人生は、まるで対照的でした。

🎼ヘンデルの音楽の特徴

次に、ヘンデルの音楽の特徴を、みていきましょう。

ヨーロッパの主要都市を巡りながら創作、公演したヘンデルと、

生涯、ドイツの宮廷や教会に仕え、

教会音楽を中心に作曲したバッハとは、

音楽の特徴もまた、全く異なります。

それぞれが、独自に研鑽を積んだことで、

バロック音楽が大きく発展し、その後のクラシック音楽が、

さらに進化を続けていくための、確かな土台となりました。

🎹特徴① オペラ、オラトリオで数多くの傑作を作曲

【劇場音楽作品】であるオペラ、オラトリオの創作に情熱を注ぎました。

♫ オペラ

生涯で作曲したオペラは、36作品にもなります。

作品は次々とヒットし、オペラのスター作曲家として大活躍しました。

▼オペラ(歌劇)とは

役に扮装した歌手の、歌唱を中心とした音楽劇。

音楽、演劇、美術(衣装・舞台セット)などを合わせた総合舞台芸術。

演劇との違いは、

登場人物のセリフを全て、歌手による歌唱で表現すること。

音楽は、大規模なオーケストラによる演奏。

オーケストラピットと呼ばれる、舞台と客席との間の大きな溝の中で演奏する。

16世紀イタリアで誕生。

18世紀にかけてイタリアの重要な芸術として発展し、

より贅沢な演出を施したものが好まれるようになる。

オペラは王族貴族や富裕層の社交と娯楽の場となった。

『リナルド』

『クセルクセス(セルセ)』

※今回のブログ記事のアリア『ラルゴ(オン ブラ マイ フ』が歌われる。

『ジュリオ・チェーザレ(ジュリアス・シーザー)』など

♫ オラトリオ

イギリスでの作曲の後期は、オラトリオが中心となりました。

カトリック教会公用語のラテン語ではなく、

世界初となる英語でのオラトリオ作曲に熱意を注ぎ、大成功しました。

▼オラトリオ(聖譚(せいたん)曲)とは

イタリア語で「礼拝堂」を意味する。

聖書の題材をもとに、自由な形式で作られる。

合唱、独唱、オーケストラ伴奏で構成される大規模な宗教音楽曲。

合唱に重点が置かれている。

オペラとの違いは、衣装や舞台セットを使用しないこと、演技を行わないこと。

16世紀半ばイタリアで始まり、17世紀半ばに確立された。

『エステル』

『メサイア』

※世界3大オラトリオのひとつ。「ハレルヤ」コーラスが有名。

『ソロモン』

『時と心理の勝利』

🎹特徴② 壮大なスケールと華麗な音楽

故郷ドイツと、

ヨーロッパ各地を巡りながら学んで得た、

各地の音楽の特徴を融合し、創作に反映させました。

曲調や音色に新しい広がりが生まれたことで、

壮大なスケールの、華麗な音楽が展開する楽曲が生まれました。

🎹特徴③人間味にあふれた情感豊かな音楽

人間的な感情を大胆に表現することで、

甘く官能的な曲調、ドラマティックで感動的な演出の、

情感あふれる音楽の数々を創作しました。

ヘンデルは、人間好きで社交的でした。

芸術、政治、経済、教育など各分野に広く親しい友人を持ち、

社会活動も熱心に行いました。

音楽活動で得た収入を、

音楽家基金や孤児院などに積極的に寄付し、

慈善演奏会も数多く催しています。

ヘンデルの音楽は、

生きていくうえで誰もが抱く様々な感情を、素直に表現することで、

当時も、時代を超えた現在までも、

聴く人の心をつかみ続けています。

🎼クラシックを【エンターテイメント】として

ヘンデルは、

《 聴く人に喜んでもらうため 》に作曲しています。

自身の感性の赴くままに、

あらゆる土地を巡り、あらゆる音楽を融合し、

人間のあらゆる感情を素直に表現した音楽は、

人間好きで社交的なヘンデルの、

《 人を喜ばせたい、楽しませたい 》

という純粋な気持ちから生まれた音楽です。

その思いが作品からあふれ、

正統なクラシックで格調高い音楽でありながらも、

誰もが親しみを抱ける音楽として表現されています。

ヘンデルの楽曲は、

《音楽を楽しむこと》を教えてくれます。

ヘンデルは、

《 クラシック音楽を、【エンターテイメントとしての音楽】として人々に提供 》

したのです。

そして ヘンデル自身も、

《 創作・公演した作品が喜ばれることが 大きな喜びだったのです。》

だからこそ、

聴く人が、

《 素直に楽しみ、自然に明るく清々しい気持ちになれる》ヘンデルの楽曲は、

当時の人々の熱狂的人気を得て、

今もなお、世界中の人々の心を魅了し、親しまれ続けているのです。

🎼『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』はオペラのアリア

『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』も、

格調高くも親和性を感じさせる美しい歌曲です。

ヘンデルがイギリスに渡り、

作曲家、音楽監督としての地位を築いて十数年後の

1738年に、ロンドンで初演された、

オペラ『クセルクセス(セルセ)』の中で歌われる

アリア(オペラの中で、ソロで歌われる曲)です。

「クセルクセス(セルセ)」は、オペラの主人公、ペルシア大王の名前です。

オペラは序曲から始まり、

その後すぐに、主人公のペルシア大王クセルクセス(セルセ)が登場し、

アリア『ラルゴ(オンブラマイフ)』を歌います。

幕開けの序曲の後、

いきなり主役が登場し、アリアを歌うことは、

オペラでは珍しい演出です。

ペルシアの大王が樹木・樹木の木陰への愛を

厳かに歌い上げるアリア『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』。

ペルシアの大王が、

樹木・樹木の木陰を愛おしいと思うのはなぜでしょうか。

ペルシアの大王は、どんな人物で、

誰とどのような物語を繰り広げるのでしょうか。

聴く人は、オペラの始まりとともに、

甘美で神聖なメロディに酔いしれながら、

ワクワクした期待感と高揚感に包まれ、

ヘンデルの甘美なオペラの世界に引き込まれていくのです。

まさに《 オペラを楽しむ 》ことができますね。

🎼『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』を聴いてみましょう!

ヘンデルは、主人公の「クセルクセス(セルセ)」役に、

【ソプラノカストラート】を指定して、作曲していました。

▼カストラートとは

少年のうちに去勢し男性ホルモンの分泌を抑えて、変声期がこないようにした男性歌手のこと。

16世紀後半17-18世紀イタリアで活躍しました。

ボーイソプラノのまま、大人の体格と肺活量で歌えるため、魅惑的で官能的とされた。

ヘンデルはロンドンでのオペラ興行のため、イタリアの有望なカストラートと雇用契約していました。

こちらは、21世紀の世界3大カウンターテナーと言われている

ヴァレル・バルナ=サバドゥスが歌う『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』です。

もちろん、カストラートではありませんが、

当時の歌声に近いと思われる演奏でお楽しみください。

▼カウンターテナーとは

ファルセット(裏声)を用いて女性音域まで歌う男性オペラ歌手のこと。

アリア『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』

カウンターテナー / ヴァレル・バルナ=サバドゥス

クラシックオペラ界の3大テノールとして、

79歳の今も世界最高峰のテノール歌手として演奏を続け、

世界中の音楽ファンに親しまれるホセ・カレーラスの歌声も是非、お聴きください。

アリア『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』

テノール / ホセ・カレーラス

アリア『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』の内容や、

作曲された背景、歌い方についての解説は、

続きのブログ記事

『ヘンデルの『ラルゴ(オンブラ マイ フ)』格調高い気品と親しみやすさを兼ねた名曲:歌のレッスン』に掲載しています。

ご興味のある方は、是非、ご覧ください。

🎼『ラルゴ(オンブラマイフ)』を歌いませんか

『ラルゴ(オンブラマイフ)』は、

声楽の初心者には、

メロディー・リズムがシンプルで歌いやすく、

美しいメロディーを堪能しながら気持ちよく、歌唱の基礎練習ができます。

専門的に学びたい人には、

表現力を深めるための練習に最適です。

※詳しくは次回のブログで解説します。

当音楽教室で、ご一緒に《 楽しみながら 》歌いませんか。

🎼~音楽資料紹介~

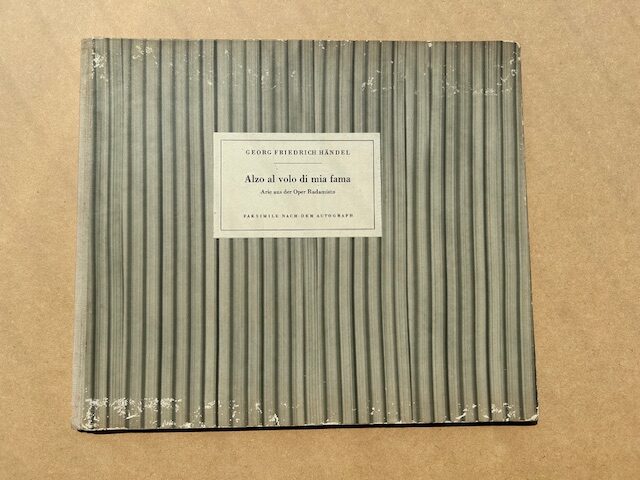

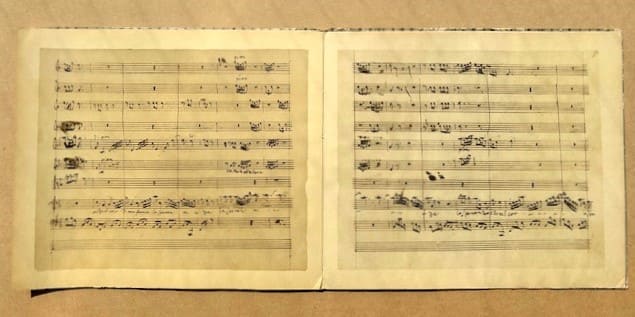

🎹自筆ファクシミリ版:ヘンデル作曲 オペラ『ラダミスト』

ヘンデルについての貴重な資料がありますので、ご紹介させていただきます。

自筆ファクシミリ版

ヘンデル作曲 オペラ『ラダミスト』より

アリア『Alzo al volo di mia fama』

ヘンデル没後200年記念出版

出版:1959年 ドイツ・ライプツィヒ音楽出版社

梅谷音楽学院~展示資料より

▼ファクシミリ版とは

歴史的価値を持つ自筆譜や初版楽譜などを、

正確・忠実に複写・複製して再現し、出版された版。

アリア「Alzo al volo di mia fama」

指揮 / アラン・カーティス

オーケストラ / イル・コンプレッソ・バロッコ

テノール / ザカリー・ステインズ

♫ オペラ『ラダミスト』について

ヘンデルが音楽監督を務めていた、

イギリス ロンドンの王立音楽アカデミーの、

公演のために作曲した最初のオペラです。

1720年に初演され、大成功を収めました。

その成功が、後の『ジュリオ・チェーザレ(ジュリアス・シーザー)』などの創作・公演事業につながった、

重要な作品です。

今回のコラムにお付き合いいただきありがとうございました。

次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も

よろしくお願いいたします。

梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪