🎼『カントリーロード』には、原曲があります。

こどもの歌のレッスンで取り上げた曲

『カントリーロード』は、

スタジオジブリ制作の大ヒットアニメ映画

『耳をすませば』(1995年公開) の挿入歌、エンディング主題歌です。

映画の主人公の中学3年生の女の子が

歌う曲として、原曲を日本語に変えた歌詞で歌われています。

歌:本名陽子

この曲には、原曲があります。

アメリカのシンガーソングライター、ジョン・デンバー作曲の

『カントリーロード (Take Me Home,Country Roads) 』(1971年)です。

世界的なヒット作であるこの原曲は、

今なお名曲として、数多くのアーティストにカバーされ、愛されています。

映画『耳をすませば』の中では、オープニングで流れています。

歌:オリビア・ニュートン=ジョン

どちらの曲も、それぞれに心地よく、澄んだ歌声が心に染み入ります。

日本語の歌詞の曲も、英語の原曲も、どちらも好き!

という人も多いのではないでしょうか。

🎼日本語の歌詞の曲と、英語の原曲の『カントリーロード』音楽を演奏するうえでの重要な要素の違い。

さて、この同じ曲である『カントリーロード』ですが、

日本語の歌詞の曲と、英語の原曲は、

同じメロディーを歌っているのに、

曲の印象が、かなり違って聞こえてきます。

日本語歌詞の『カントリーロード』の場合は、

「ゆったり、たっぷり、まったり、しっとり」とした感じに聞こえます。

英語歌詞の原曲『カントリーロード』の場合は、

「軽快、快活、躍動的、いきいき」とした感じに聞こえます。

同じメロディーを歌っているのに、

なぜ、聞こえてくる印象に違いがあるのでしょうか。

それは、音楽を演奏するうえでの重要な要素のうちのひとつが、

全く別の曲だとも言えるくらいに違うからです。

その要素とは、リズム感!!!です。

リズム感、といっても、

「リズム感がある、ない(良い、悪い)」ということではありません。

それぞれ歌っている人の国や人種によって、

「元々、体の中に根付いているリズム感」が

違うために、歌い方にも自然にそれが表れ、

同じ曲を歌った場合でも、かなり違った印象の曲になる、ということです。

🎼「元々、体の中に根付いているリズム感」とは

今回のコラムは、

この「元々、体の中に根付いているリズム感」について

お話していきます。

♪ アクセントが置かれている位置の違いについて

それぞれが、どのような歌い方になっているか、

次の点に注意して、もう一度、聴いてみてください。

☆日本語の歌詞と、英語の原曲とでは、

アクセントが置かれている位置に違いがあります!

▶アクセントとは 「音を強く演奏するところ」です。 この『カントリーロード』では、 「歌うときに意識を強く置くところ」として、説明していきます。

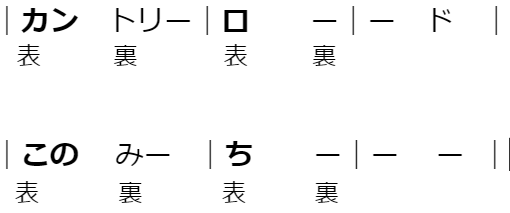

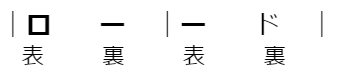

図を使って説明していきます。

☆ 日本語の歌詞の『カントリーロード』の場合

縦棒 (|) →拍と拍(1拍目と2拍目、2拍目と3拍め・・・)の区切りを表します。※小節線ではありません。

縦棒 (|)の次の文字→拍の表(おもて)にあたります。※後に解説あり

太文字→アクセントが置かれている位置をしめします。

拍の表にアクセントをきれいに合わせて拍子(リズム)をとっています。

▶拍の表とは 拍の始まりのリズムを感じるところ。 例:4分の4拍子の場合 「1と2と3と4と」とリズムを取った時の、「1、2、3、4」にあたるところ。

☆英語の歌詞の原曲の場合

拍の裏を意識して拍子(リズム)をとっています。

▶拍の裏とは

拍の表と、次の拍の表の間のこと。

例:4分の4拍子の場合

「1と2と3と4と」とリズムを取った時の、「と」にあたるところ。

「裏拍」とも言う。

♪ アクセントが置かれている位置(歌うときに意識を置く位置)の違いは、どうして表れるのでしょうか。

アクセントが置かれている位置(歌うときに意識を置く位置) の違いは、

リズムの取り方(カウントの仕方) に違いがあるからなのです。

わかりやすい例をあげてみます。

ボールを地面に突くとき、

皆さんは、どのようにカウントしますか?

ボールを自分の手から、

地面に向かって突いた瞬間(またはボールが地面にバウンドした瞬間)に合わせて、

1, 2, 3, 4 ・・・とカウントしませんか。

ところが、

アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなどの国の人々 は、

ボールが地面にバウンドした後、

自分の手に戻ってきた瞬間に合わせて、

1, 2, 3, 4 ・・・とカウントするのです。

それぞれの国や人種ごとによって、

カウントの仕方(リズムの取り方)が違うことがわかりますね。

「自分のカウントの仕方(リズムの取り方)」が、

「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」です!

♪ 無意識のうちに「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」で生活しています。

上の例のように私たちは、

歌うとき、楽器を演奏するときに限らず、

日常的に様々な動作において、

無意識のうちに「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」によって、

声を出したり、体を動かしたりしています。

普段は意識することないがので、

「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」が

あること自体が新しい発見!ですね。

🎼それぞれの国や人種ごとによって、「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」が違うのは、どうして?

では、

なぜ、それぞれの国や人種ごとによって、

「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」が違うのでしょうか?

それは、

それぞれの国や人種の歴史的背景によって、

特有の文化が生まれ、

特有の言語、食文化、習慣が発生したように、

音楽にも、その国や人種特有の文化の特徴が表れるからです。

🌸 日本人のリズム感

日本人特有の文化は、

稲作中心の農耕民族としての暮らしを背景に、生まれたものです。

稲作では、稲を植え付ける、鎌を振り下ろす、

といった動作が重要なことになります。

すると自然に、その動作の瞬間にタイミングを合わせてリズムを取って、

作業をしていくことになります。

植えるときに、「よいしょ!」

鎌を振り下ろすときに「よいしょ!」となるのです。

これが、

拍の表にアクセントをきれいに合わせて

拍子(リズム)をとることにつながっています。

※拍の表:上に解説あり

この稲作のリズムで動くことの特徴は、

意識が常に、最初の動作にあり、

その動作は下の方向に向かうことです。

そうすると、どっしりとした安定感のあるリズム動作になり、身体が安定して、

仕事がはかどる、というわけです。

そして、その場合のリズムの数え方は、

「1,2,1,2・・・」の2拍子になります。

ですから日本で作曲された曲は、

稲作のリズム「1,2,1,2・・・」の2拍子を基本とした曲(4拍子含む)が

大多数を占めています。

昔から歌い継がれている童謡や、演歌も、

日本人のリズム感そのものの代表的な音楽です。

西洋の文化を取り入れて作曲されるようになる近代までは、

日本では、3拍子の曲は皆無!!!

なほど、作られていませんでした。

※日本人が初めて3拍子の曲を作曲したのは、1896 ( 明治29) 年だとされています。

日本人が、

ワルツなどの3拍子を演奏するのが苦手な人が多いのも、このような理由からなのです。

「元々、自分の体の中に根付いていない」3拍子ですから、

すんなり奏でられるようになるには、

繰り返し練習をする努力が必要になりますね。

🌏アメリカ、ヨーロッパ、アフリカなどの国の人々のリズム感

ではアメリカ、ヨーロッパ、アフリカなどの国の人々の

特有の文化 には、どのような特徴があるのでしょうか。

これらの国々に共通している歴史的な背景は、

主に、狩りを生活の中心として暮らしてきた、狩猟民族、騎馬民族だということです。

狩りをするときには、

いつでも素早く動けるようにしておくことが重要になります。

獲物を追いかけたり、反対に襲われたら格闘するか、もしくは逃げなければならないので、

もたもたしてはいられません。

そのため、

いつも身軽に軽快に、

走ったり、後ろに下がったり、回りこんだり、跳ねたりと、

動き始めてからも、常に次に連続してつながる動作を意識しています。

そしてその動作は、どっしりと下に安定させるのではなく、

必要なスピードで動けるように、常に上の方向に向かいます。

これが、拍の裏を意識していることにつながっています。

※拍の裏:上に解説あり

狩りで馬に乗る場合も同じです。

馬は、歩くときは2拍子のリズムで歩き、

走るときは、3拍子のリズムで走ります。

3拍子で地面を軽快に蹴り上げて走る馬に乗っている人は、

馬と同じ3拍子のリズムで上に跳ね上げられます。

ワルツなどの3拍子のリズムは、

馬が走るリズムから生まれた、と言われています。

このように、それぞれの国や人種ごとの文化から生まれた

「体の中に根付いているリズム感」には、

大きな違いがあることがわかります。

🎼「軽快、快活、躍動的、いきいき」と歌いたい場合

日本人特有の稲作由来の2拍子のリズム感で歌うと、

「ゆったり、たっぷり、まったり、しっとり」とした感じになり、

落ち着いた安定感が出せるのが、強みです。

ですが残念ながら、苦手だとするところは、

「軽快、快活、躍動的、いきいき」と歌うことです。

元々、どっしりとしたリズム感が根付いている日本人にとっては、

とても難しいことなのです。

では、「軽快、快活、躍動的、いきいき」と歌いたい場合には、

狩猟民族、騎馬民族の人々が歌っているように、歌えば良いのです。

それは、常に、拍の裏も意識して歌うということになります。

※拍の裏:上に解説あり

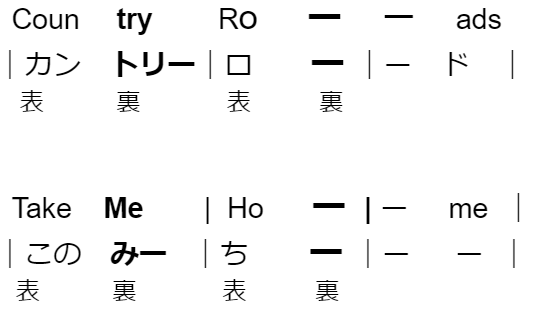

(^^♪『カントリーロード』拍の裏を意識する歌い方レッスン

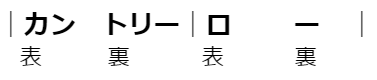

拍の表:カンで合わせた後

拍の裏:トリーも意識する

次の拍の表:ローで合わせる

(^^♪ レッスン ♪ 「カン」から「ロ」に向かって、声が下に落ちないように、 1音ずつきちんと音階を上るように意識します。 拍の裏の「トリー」もしっかり意識して上ります。 これだけで、軽快な感じになります!

拍の表:ローで合わせた後

拍の裏:ーと、のばしているときも意識する

(^^♪ レッスン ♪

「ロー」と声を出した後、のばしている間に声が下に落ちないように、

次の言葉「ド」まで、意識し続けます。

そのとき、意識を常に上の方向に向けると良いです。

自分のおでこか、頭から声が出ているイメージで、

そこから意識を下げないようにします。

(^^♪ レッスン ♪ 拍の裏を意識しないと、出した声はすぐに下の方向へ向かいます。 すると、重くどっしりとした感じに聞こえます。 元々、拍の裏を意識する習慣のない日本人は、この点に注意を向けて、 常に、意識を上へ上へ保つようにして歌うと良いです。 生き生きとした感じで、声をのばせます!

🎼日本の歌の良さも、それぞれの国や人種ごとの歌の良さも、両方とも知る。

日本人の、まったりしっとりしたリズム感は、

ほっこりゆったりしていて、

歌っていても、聴いていても、心地よいものです。

皆さんも、

「元々、自分の体の中に根付いているリズム感」を意識しながら、

音楽を聴いたり、演奏したりしてみてください。

また、それぞれの国や人種ごとの様々な音楽のことも知り、

その良さを感じながら学んでいくと、

音楽がより奥深く、楽しく感じられます。

音楽は、特別なことではなく、

長い歴史の中の人々の営みの表れなのです。

今回のコラムにもお付き合いいただき、

ありがとうございました。

次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も

よろしくお願いします。

梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪